Документалистика – любовь, увлечение и жизнь Николая Сантаева

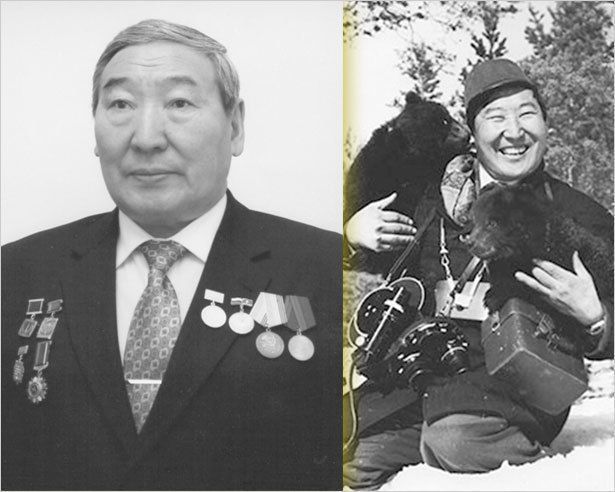

Николай Сантаев, кинодокументалист, отличник телевидения и радио СССР, почетный кинематографист РФ и РС (Я), заслуженный работник культуры РС(Я), действительный член Союза кинематографистов РФ и РС(Я).

ИЗ СЕЛЬСКОЙ ГЛУБИНКИ – ПРЯМИКОМ В МОСКВУ

С самого раннего детства Николай Маркович интересовался, как снимается кино.

«Я рос в колхозе. Ну, вы понимаете, о чем я. Во времена становления колхозов и совхозов у нас, у ребятни, не было времени даже нормально учиться. А тут – мечты о кино. Но она была, было и огромное желание, которое привело меня в Московский институт кинематографии на операторское отделение. Я ведь не просто любил кино, а хотел постичь тайну: как оно создается. Потому и выбрал операторское отделение».

До поступления в институт кинематографии ему посчастливилось некоторое время поработать ассистентом кинооператора в корпункте Восточно-Сибирской студии кинохроники с легендарной личностью, первым кинооператором нашего края Никандром Саввиновым. Именно его он считает первым учителем, первым вдохновителем и наставником.

На счету Николая Сантаева – более двух десятков фильмов о Якутии. Сейчас они находятся в республиканском кинохранилище. «Утро алмазного края», «Покоряющие Север», «Занавес не опускается», «От Лены до Волги»... Он был сценаристом, режиссером, редактором многих фильмов. Участвовал в создании видеофильмов для показа в советском павильоне во время международных торговых ярмарок и выставок в Канаде и ФРГ в 1982 году и Австрии в 1988 году. Его фильмы тиражировались и хранятся в кинофондах многих стран.

«Я уверен, что сегодня настал тот самый момент, когда необходимо возрождение документального кино. Весь мир признает, что именно документализм – основа кинематографа. И первоначально мировые шедевры – фильмы документальные».

ПЕРВЫЙ ФИЛЬМ – КАК ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

«Утро алмазного края»... Так романтично, непритязательно и как-то немного наивно называлась первая работа Николая Сантаева. Снимался фильм в городе Мирном и рассказывал о становлении алмазной промышленности. В то время алмазная тема была закрытой, допускались туда только избранные, и снимать разрешали не все. Советская цензура...

«Разрешение на съемки было получить очень сложно. Помню, когда работал над фильмом, проводил съемки в алмазном фонде СССР в Москве. Сам процесс напоминал хождение по мукам: бегал по всяческим инстанциям, обивал пороги, собирал бумажки, подписи, уговаривал, требовал. Конечно, можно было все бросить, взяться за другое, но тут уже я пошел на принцип. И разрешения добивался целый месяц!.

УВИДЕТЬ НЕВИДИМОЕ

Когда ты вооружаешься камерой, да еще заряжен любопытством – открываешь, казалось бы, на пустом месте совершенно неожиданные вещи. Да, каждый герой чуть-чуть играет. Но важно, чтобы не было ощущения, что он действует под команду. Главное, чтобы зритель чувствовал доверие к тому, что происходит на экране. А что там у авторов внутри, не столь существенно, чем то, как воспринимается фильм с экрана.

«Мы должны смотреть вперед. Иначе работать документалист не имеет права. Документ – эта хроника. Поэтому работа документалиста, в том числ, и командировки, и выезды. Сейчас, когда мы смотрим документальный фильм, скажем, о событиях Великой Отечественной, создается совсем другое ощущение, если бы смотрели художественный фильм. Ощущение соучастия. Настроение той эпохи. Пульс времени. И в будущем кадры, которые мы снимаем сейчас, тоже будут восприниматься иначе. Потому что документальное кино – это отражение действительности».

Выстроить кадр, построить композицию – это операторское искусство. Внести в кадр свое понимание жизни, видение ситуации – это человеческий фактор... Любое происшествие, любое событие можно снять и преподнести с разных ракурсов и разных точек зрения. Конечно, в этом присутствует авторское видение, но базируется оно на документе, факте жизни. Это часть искусства – оператор или режиссер не могут быть просто сторонними наблюдателями. Они должны увидеть невидимое и объять неосязаемое.

Документальный жанр не предполагает большой свободы самовыражения для оператора или режиссера, в отличие от игрового, постановочного кино, которое более востребован зрителем. Но само по себе интересно и то, и другое. Правда, инструменты и технологии используются разные. Игровое кино сочиняется за письменным столом, затем уже съемка и монтаж. Неигровое кино продумывается и делается, в основном, в процессе съемки и монтажа.

«Нужна общая идея и общее представление. Жизнь причудлива. Чаще всего нет заранее оговоренных сцен, нет заученных диалогов. И ты вынужден находить сиюминутные решения по ходу дела».

ВОСПИТЫВАТЬ С ДЕТСТВА

В республике должно быть документальное образовательное детское кино. Потому что мы не должны воспитывать подрастающее поколение на игровых фильмах, считает Николай Маркович.

«Включите любой канал: если это полиция – то обязательно беспредельщики. Ломается сознание детей, и ставится все с ног на голову. Оказывается, самое правильное – это братки, которые все решают «по понятиям». Если герой видит несправедливость, то сразу берет пистолет и бежит вершить самосуд. Если на телевидении начнут показывать больше документального кино, хронику былых лет, показывать, как все есть в настоящей жизни, это бы имело большое воспитательное значение».

НАЗАД В СССР

Во времена Советского Союза главенствовала глобальная цензура. Политика партии была неприкасаема. Поэтому освещать острые моменты, снимать правдивое документальное кино было очень сложно.

«В то время была своя идеология у партии. Как, впрочем, и сегодня. Тогда коммунистическая партия главенствовала и подчиняла себе все, в том числе и творческих работников – писателей, художников, музыкантов, режиссеров. Да абсолютно всех! Но с распадом Союза каноны слегка отодвинулись на задний план. Сейчас настолько жесткого ограничения нет. Как было тогда? Закончилась долгая, кропотливая работа над фильмом, он смонтирован и готов к прокату. И его приходилось показывать сразу нескольким комиссиям – так называемым главлитам, которые и выносили окончательный вердикт. Могли его запретить полностью, а что-то посоветовать убрать. Ну, посоветовать – значит, приказать. Так случилось с моим фильмом «Утро алмазного края», где было показано производство якутских алмазов. Когда его посмотрел тогдашний председатель Совмина СССР Алексей Косыгин, то он сделал замечание: «Показываете слишком много алмазов! Нехорошо.... И фильм пришлось буквально «резать». Когда встречались кадры, снятые с высоты птичьего полета – те же пожары, допустим, то их просматривали сотрудники КГБ. А по географии гидросеть – это же привязка к местности, по руслу реки можно понять, на какой территории происходили съемки. Эти кадры тоже вырезались. Этого допускать было нельзя. Когда снимались праздничные парады, воинская часть, которая находилась в Якутске, снимала с кителей все знаки различия – это была четкая инструкция, чтобы не было ясно, к каким войскам принадлежит эта часть. У всех были знаки автодорожных войск».

PS. Сложнейший вид творчества – рассказ о смысле жизни средствами документального кино. Хорошо, если после его просмотра у зрителя меняется взгляд на мир, образ его мыслей – это показатель качества. Документальное кино должно в какой-то мере менять зрителя, а вот как - это уже сложный вопрос. Фильм должен цеплять. И если о нем думают спустя неделю, месяц, год – то это был сильный фильм.

Новости

Популярное